1987年,于敏在北京辦公室看文件��。

1987年勞動(dòng)節(jié)前夕�����,國(guó)務(wù)院決定授予趙成順��、于敏�、艾有勤、李國(guó)橋和熊漢仙5人“全國(guó)勞動(dòng)模范”稱號(hào)���。當(dāng)時(shí)的媒體報(bào)道中�,其中4人都有相對(duì)詳盡的人物事跡介紹�����,唯獨(dú)關(guān)于于敏只有短短13個(gè)字:“于敏是核工業(yè)部科技委副主任�。”除此之外,人們對(duì)他幾乎一無(wú)所知����。

30多年過(guò)去了����,盡管這位“中國(guó)氫彈之父”生前已獲得國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)�,逝世后又獲得“共和國(guó)勛章”等至高榮譽(yù)����,盡管2021年熱播劇《功勛》已經(jīng)在很大程度上普及了于敏的事跡,但《環(huán)球人物》記者近日在進(jìn)行于敏相關(guān)采訪時(shí)��,仍有身邊朋友問(wèn):“于敏是誰(shuí)?”有些電腦輸入法依然不能默認(rèn)打出“于敏”這個(gè)名字�����。“干驚天動(dòng)地事�,做隱姓埋名人”,于敏他們真的用一生踐行了這句話��。

為展示我國(guó)核武器的發(fā)展歷程�����,位于北京花園路的北京應(yīng)用物理與計(jì)算數(shù)學(xué)研究所(簡(jiǎn)稱北京九所)�,最近建成了一座展覽館,即北京第九研究所所史館��。館中有兩間場(chǎng)景復(fù)原展廳——周光召?gòu)d和于敏廳�����,各約20平方米,分別介紹了兩位“兩彈一星”元?jiǎng)椎淖吭截暙I(xiàn)��。兩個(gè)展廳緊挨在一起���,其中又各劃出一小部分空間還原了兩人上世紀(jì)60年代的辦公場(chǎng)景:桌椅����、沙發(fā)����、衣架、書(shū)柜各一���,僅此而已���。兩人的辦公室背靠背連在一起,仿佛他們一直在肩并肩戰(zhàn)斗�����。

說(shuō)到核武器,許多人首先想到原子彈�,然而與遠(yuǎn)程投射工具相結(jié)合的小型化氫彈才是當(dāng)今各國(guó)核威懾力量的主體���。于敏雖曾自比為一片無(wú)足輕重的葉子����,在他氫彈原理突破基礎(chǔ)上研制出的中國(guó)系列核武器卻成為支撐世界核平衡�����、維護(hù)世界和平的一根重要支柱�����。

“國(guó)產(chǎn)土專家一號(hào)”

1957年2月23日��,《人民日?qǐng)?bào)》罕見(jiàn)地發(fā)表了一篇滿是θ�����、τ��、π�、μ等物理學(xué)符號(hào)的理論文章《宇稱守恒定律是怎樣被動(dòng)搖的》,作者是時(shí)任中科院近代物理研究所(1958年改為原子能研究所)副研究員于敏。他敏銳地發(fā)現(xiàn)�����,從30年前量子力學(xué)創(chuàng)立之日起��,一直被認(rèn)為是無(wú)可懷疑的物理學(xué)的基本定律之一——宇稱守恒定律����,已經(jīng)被我國(guó)留美理論物理學(xué)家李政道、楊振寧二位教授予以動(dòng)搖�����。“由于這一重要工作的啟示���,我們相信物理學(xué)界將呈現(xiàn)活躍景象�����。”于敏此文發(fā)表后�,引起我國(guó)物理學(xué)界的廣泛重視��。果然��,同年10月,李�、楊二人獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。

當(dāng)時(shí)�,于敏的主要研究方向是原子核理論,在原子核相干結(jié)構(gòu)等方面取得了令人矚目的成就�,發(fā)表了數(shù)十篇學(xué)術(shù)論文��。1955年9月�����,于敏被評(píng)為“全國(guó)青年社會(huì)主義建設(shè)積極分子”�����。積極分子大會(huì)在北京足足開(kāi)了9天���,于敏作為代表發(fā)言����。后來(lái)�����,他還和北京大學(xué)教授楊立銘共同出版了新中國(guó)第一部原子核理論教材《原子核理論講義》。

20世紀(jì)60年代的于敏��。

時(shí)任中科院近代物理研究所副所長(zhǎng)���、“兩彈一星”元?jiǎng)着砘肝湔f(shuō):“于敏的工作���,完全是靠自己,沒(méi)有老師��。因?yàn)閲?guó)內(nèi)當(dāng)時(shí)沒(méi)有人會(huì)原子核理論���。他是開(kāi)創(chuàng)性的����,是出類拔萃的人�����,是國(guó)際一流的科學(xué)家�����。”時(shí)任近代物理研究所所長(zhǎng)�����、“兩彈一星”元?jiǎng)族X(qián)三強(qiáng)稱于敏的工作“填補(bǔ)了我國(guó)原子核理論的空白”。于敏之子于辛告訴《環(huán)球人物》記者:“我父親他們提出的相干結(jié)構(gòu)模型與國(guó)際上受到重視的日本學(xué)者有馬朗人等人提出的玻色子模型十分近似�����,兩者相比���,我們的相干結(jié)構(gòu)模型無(wú)論在物理圖像還是數(shù)學(xué)表達(dá)形式上都毫不遜色。”

然而�����,正在原子核理論領(lǐng)域大展拳腳的于敏�����,突然改變了人生軌跡�。1961年1月12日,北京飄著雪花�,已是第二機(jī)械工業(yè)部(簡(jiǎn)稱二機(jī)部)副部長(zhǎng)兼中科院原子能研究所所長(zhǎng)的錢(qián)三強(qiáng)把于敏叫到自己的辦公室,嚴(yán)肅地說(shuō):“經(jīng)所里研究��,報(bào)請(qǐng)上級(jí)批準(zhǔn)��,決定讓你參加氫彈理論的預(yù)先研究。”

當(dāng)時(shí)�,美國(guó)、蘇聯(lián)和英國(guó)已相繼研制出比原子彈威力大幾十倍�����、幾百倍的氫彈����。“杜魯門(mén)跟艾森豪威爾都赤裸裸地講,他們決不能讓中國(guó)搞氫彈���。”于敏回憶說(shuō)���。1960年,蘇聯(lián)又撤走了全部在華專家��。中國(guó)決定自主研發(fā)核武器�。

二機(jī)部負(fù)責(zé)核武器的研制。作為二機(jī)部的科學(xué)家副部長(zhǎng)��,錢(qián)三強(qiáng)很了解有哪些“將”可遣“兵”可用���。1957年5月�����,日本物理學(xué)家朝永振一郎率團(tuán)訪華���,受到周恩來(lái)接見(jiàn)�。朝永振一郎在訪問(wèn)近代物理研究所時(shí)����,錢(qián)三強(qiáng)、彭桓武指定于敏參加接待�����,并讓他在會(huì)上介紹自己的工作和所里年輕人的成長(zhǎng)情況�。于敏的才華和研究成果給日本專家留下了深刻印象���。日本代表團(tuán)回國(guó)后發(fā)表文章稱��,沒(méi)有海外留學(xué)經(jīng)歷�、僅在北京大學(xué)學(xué)習(xí)過(guò)的于敏是中國(guó)“國(guó)產(chǎn)土專家一號(hào)”����。

只是�����,從原子核理論研究轉(zhuǎn)向氫彈預(yù)先研究���,并非于敏興趣所在。“父親一生崇尚‘淡泊以明志��,寧?kù)o以致遠(yuǎn)’�,他喜歡安安靜靜地搞基礎(chǔ)理論研究,最喜歡從事的工作是大學(xué)剛畢業(yè)時(shí)的量子場(chǎng)論研究����,后來(lái)根據(jù)國(guó)家需要改行做的原子核理論研究也還是基礎(chǔ)理論研究。而氫彈研究是應(yīng)用研究����,接受這個(gè)邀請(qǐng),就意味著又一次改行��,要放棄在原子核理論上取得的一切成就�����,隱姓埋名地投身于核武器事業(yè)�����。”于辛說(shuō)。但對(duì)于這個(gè)影響一生的抉擇��,于敏當(dāng)即就答應(yīng)了��。“愛(ài)國(guó)主義壓過(guò)興趣�����。”于敏回憶說(shuō)��。

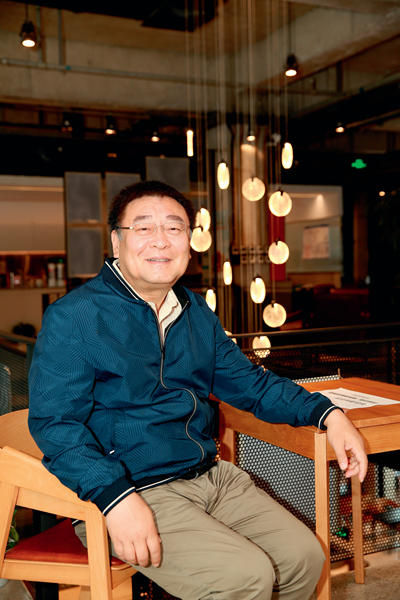

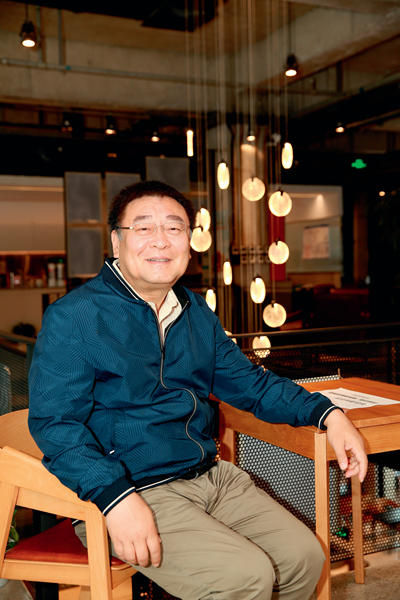

2022年6月9日��,于辛在北京接受本刊記者專訪�。(本刊記者 侯欣穎/ 攝)

這份“愛(ài)國(guó)主義”信念從何而來(lái)?

1935年,中日簽訂《何梅協(xié)定》��,河北省被日本控制��,于敏的家鄉(xiāng)河北省寧河縣(今天津市寧河區(qū))一帶���,由日偽“冀東防共自治政府”管轄。在天津讀中學(xué)時(shí)����,于敏正在馬路上騎自行車�����,對(duì)面一輛日本兵開(kāi)的吉普車突然飛快地直沖他開(kāi)來(lái)���,他及時(shí)躲避才幸免于難。“日本兵根本不把中國(guó)人當(dāng)人看���。還有一次�����,父親的一個(gè)表叔莫名其妙地被日本憲兵抓走�,不知道什么原因就被槍斃了�����。”于辛說(shuō)�。

新中國(guó)成立后,又多次受到美國(guó)的核訛詐����?��?姑涝陂g,杜魯門(mén)威脅對(duì)中國(guó)使用核彈�。1955年3月,艾森豪威爾宣稱����,如果遠(yuǎn)東發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng),美國(guó)當(dāng)然會(huì)使用某些小型戰(zhàn)術(shù)核武器����。1958年,美國(guó)向臺(tái)灣海峽增兵���,將能裝上核戰(zhàn)斗部的榴彈炮運(yùn)抵金門(mén)����。隨后��,美國(guó)多次舉行針對(duì)我國(guó)的核戰(zhàn)爭(zhēng)演習(xí)�����。

“我們國(guó)家沒(méi)有自己的核力量�����,就不能有真正的獨(dú)立�����。面對(duì)這樣龐大而嚴(yán)肅的題目�,我不能有另一種選擇。”“我過(guò)去學(xué)的東西都可以拋掉����,一定全力以赴把氫彈搞出來(lái)。”于敏說(shuō)���。

從此��,于敏的名字就在原子核理論界���,乃至整個(gè)物理學(xué)界“蒸發(fā)”了。1962年�����,丹麥著名物理學(xué)家?jiàn)W格·玻爾來(lái)華訪問(wèn),于敏擔(dān)任翻譯���,時(shí)常與玻爾探討一些學(xué)術(shù)問(wèn)題���。玻爾發(fā)現(xiàn)他很有才華,便邀請(qǐng)他到丹麥工作����。于敏曾渴望出國(guó)學(xué)習(xí)、工作��。他說(shuō):“應(yīng)該學(xué)習(xí)西方先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)�,回來(lái)再給國(guó)家做點(diǎn)事。”然而��,由于工作重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向氫彈����,于敏婉言謝絕了玻爾的邀請(qǐng)。

“一個(gè)人的名字���,早晚是要沒(méi)有的��。能把自己微薄的力量融進(jìn)祖國(guó)的強(qiáng)盛之中��,便足以自慰了���。”于敏回憶道。

“百日會(huì)戰(zhàn)”

一枚原子彈的威力很容易達(dá)到數(shù)萬(wàn)噸TNT(黃色炸藥)當(dāng)量��,美國(guó)1945年在日本投下的兩顆原子彈的當(dāng)量為1萬(wàn)多噸�����。而氫彈的威力可以達(dá)到幾百萬(wàn)噸��。當(dāng)然�����,氫彈的研制也比原子彈難得多�����。“起初我們國(guó)家研制氫彈����,只知道一些一般概念,知道氫彈要用原子彈做‘扳機(jī)’�����,制造氫彈需要首先掌握原子彈技術(shù),而對(duì)怎么達(dá)到那么高的壓力�����、溫度���、密度等大量細(xì)節(jié)一概不知�����,也沒(méi)有美�、蘇的任何相關(guān)信息�����。”曾參與氫彈研制的中國(guó)工程院院士杜祥琬告訴《環(huán)球人物》記者��。

2022年6月7日���,杜祥琬在北京接受本刊記者專訪����。(本刊記者 侯欣穎/ 攝)

1961年1月,于敏出任原子能所輕核理論組副組長(zhǎng)����。他以功底扎實(shí)聞名。在北京大學(xué)理學(xué)院上學(xué)時(shí)���,他選修了一門(mén)課——近世代數(shù)。一次考試����,老師出的題特別難,數(shù)學(xué)系里成績(jī)最好的學(xué)生也只考了60分�����,平均分只有20分���,而非數(shù)學(xué)系的于敏卻得了100分����。北大的老師說(shuō)�,多年沒(méi)見(jiàn)過(guò)這樣的好學(xué)生了。在研究原子核理論時(shí)����,有一次���,一位法國(guó)專家到原子能所作報(bào)告,還沒(méi)講到實(shí)驗(yàn)結(jié)果��,于敏就小聲對(duì)旁邊的同事說(shuō)�����,結(jié)果是10的負(fù)4次方至10的負(fù)6次方數(shù)量級(jí)�。法國(guó)專家最后給出的數(shù)據(jù)果然如于敏所估,同事覺(jué)得于敏實(shí)在是太神了�。

在輕核理論組,“神”一樣的于敏很快進(jìn)入角色���。4年之內(nèi)��,黃祖洽�����、于敏和同事們提交研究成果報(bào)告60余篇���,對(duì)氫彈的許多現(xiàn)象和規(guī)律進(jìn)行了細(xì)致的研究����。1965年1月��,于敏調(diào)入二機(jī)部第九研究院(今中國(guó)工程物理研究院)理論部(今北京九所)��,任副主任��。

二機(jī)部副部長(zhǎng)劉西堯說(shuō):“做事要抓龍頭���,二機(jī)部是核事業(yè)的龍頭,搞核武器九院是龍頭���,理論部又是九院的龍頭����,要研制氫彈���,要在理論設(shè)計(jì)上首先突破才行���。”1964年10月16日,我國(guó)第一顆原子彈爆炸成功�����。此后,理論部把大部分力量轉(zhuǎn)到了氫彈原理的研究上��。1965年1月23日����,毛澤東在聽(tīng)取匯報(bào)時(shí)提出:“敵人有的,我們要有�,敵人沒(méi)有的,我們也要有����。原子彈要有,氫彈也要快�����。”周恩來(lái)立即要求有關(guān)部門(mén)作出全面規(guī)劃�����。于敏就是在這個(gè)時(shí)候率隊(duì)加入九院理論部的��,與主任鄧稼先和副主任周光召、黃祖洽�����、秦元?jiǎng)?����、周毓麟�、江澤培、何澤慧�,共同被稱為理論部“八大主任”。

杜祥琬于1965年3月到理論部報(bào)到�,那年27歲,是理論部里的小字輩����。他說(shuō):“當(dāng)時(shí)���,我們不分領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)大小���,一律以‘老’‘小’相稱。鄧稼先�、周光召、于敏叫老鄧、老周��、老于���,我是小杜�����。大家常常在一起開(kāi)‘鳴放會(huì)’����,不管老小����,誰(shuí)有想法,都可以到黑板上去畫(huà)����,去說(shuō)。從不同的意見(jiàn)中發(fā)現(xiàn)每一點(diǎn)有價(jià)值的東西�����。”

理論部聚集了全國(guó)的頂尖高手���,但天才并不等于天然成功�����。一條條途徑���、一個(gè)個(gè)方案被提出來(lái)��,經(jīng)過(guò)仔細(xì)討論和計(jì)算分析���,又一個(gè)個(gè)被否定了,“山窮水復(fù)疑無(wú)路”是于敏等人當(dāng)時(shí)常有的感覺(jué)�。于敏曾回憶說(shuō),自己并不是很聰明���,但很勤奮�。“(大學(xué)時(shí))每年夏天我回不了家,因?yàn)闆](méi)有路費(fèi)�����,常常跑到景山頂上去���,拿著課本����,拿著習(xí)題�,乘景山的涼風(fēng),勤奮得很��。”為突破氫彈原理���,于敏可謂廢寢忘食����。有一次��,妻子孫玉芹讓于敏去食堂買(mǎi)飯���,他隨手拿了一個(gè)破底的塑料袋�����。包子和米飯裝進(jìn)袋子里���,沒(méi)走幾步就漏了出去,散落一地�,惹得大家哄然大笑�����。

最終���,理論部形成了幾種可能成形的方案,需要在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行大量的數(shù)值模擬計(jì)算���。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)計(jì)算速度最快的計(jì)算機(jī)有兩臺(tái)���,一臺(tái)是北京中科院計(jì)算所的119型,另一臺(tái)在上海華東計(jì)算所的J501型��,運(yùn)算速度都是5萬(wàn)次/秒�。這樣的計(jì)算機(jī)在中國(guó)十分稀缺,各單位都在搶著用�。1965年國(guó)慶節(jié)前夕,于敏按上級(jí)要求帶領(lǐng)幾十位工作人員前往上海����,利用國(guó)慶假期使用J501型計(jì)算機(jī)抓緊驗(yàn)算。“核武器爆炸后����,每個(gè)時(shí)間、空間點(diǎn)上�,都有溫度、速度����、壓力、加速度等物理量����。計(jì)算機(jī)就把這些物理量計(jì)算出來(lái)后打印在A4紙大小的連續(xù)紙帶上。”杜祥琬說(shuō)�����。

1965年9月���,于敏帶領(lǐng)一批年輕科研人員赴上海華東計(jì)算所對(duì)氫彈物理原理全過(guò)程進(jìn)行分析計(jì)算 ��。圖為科研人員在使用的J501計(jì)算機(jī)���。

當(dāng)時(shí),打印出的字跡很不清楚����,用手一摸打印紙��,手上就會(huì)留下金屬燒蝕后的灰燼��。于敏等人就是在這樣的紙帶上�����,往往一趴就是幾個(gè)小時(shí)�,手上����、衣袖上都是黑乎乎的一片,但個(gè)個(gè)依然熱情高漲����。“一天,老于突然發(fā)現(xiàn)�����,某個(gè)量從某個(gè)點(diǎn)開(kāi)始不正常了����,讓我們馬上去查原因。我們搞物理的就去查方程、參數(shù)����,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤��。做計(jì)算數(shù)學(xué)���、編程序的同志去查原因��,也沒(méi)有任何錯(cuò)誤����。最后����,大家從眾多的晶體管里發(fā)現(xiàn)一個(gè)加法器壞了,換掉這個(gè)晶體管����,物理量馬上就變得正常了。這件事情給我留下了非常深刻的印象���。于敏高人一籌的地方就是對(duì)物理規(guī)律理解得非常透徹�����。經(jīng)過(guò) 3個(gè)多月的分析����、比較,于敏帶領(lǐng)同事們發(fā)現(xiàn)了實(shí)現(xiàn)氫彈自持熱核燃燒的關(guān)鍵�,找到了突破氫彈的技術(shù)途徑,形成了從原理�����、材料到構(gòu)型完整的氫彈物理設(shè)計(jì)方案���。”杜祥琬說(shuō)�,這就是后來(lái)所說(shuō)的“百日會(huì)戰(zhàn)”����。

于敏第一時(shí)間通過(guò)電話把這個(gè)好消息告訴了北京的鄧稼先,鄧稼先第二天就專程飛到上海�����。因?yàn)橛诿舻墓べY比大家高���,按照慣例���,要由于敏請(qǐng)客犒勞大家了���。不過(guò),于敏每個(gè)月都把大部分工資寄回天津老家�,因?yàn)槔霞胰硕啵譀](méi)有什么收入來(lái)源�。等到被稱為“財(cái)神爺”的鄧稼先一到上海����,請(qǐng)客的任務(wù)就落到他的頭上,他請(qǐng)大家美美地吃了一頓螃蟹�����。

“三萬(wàn)六千個(gè)毛孔全都舒服極了”

很多人看到過(guò)一組數(shù)字:從突破原子彈到突破氫彈���,美國(guó)用時(shí)7年3個(gè)月�����,蘇聯(lián)為6年3個(gè)月�,英國(guó)為4年7個(gè)月,法國(guó)為8年6個(gè)月��,而我國(guó)僅用了2年8個(gè)月�,創(chuàng)造了新的世界紀(jì)錄。這2年8個(gè)月指的是從1964年10月16日原子彈爆炸成功至1967年6月17日氫彈爆炸成功�����。杜祥琬在接受《環(huán)球人物》記者采訪時(shí)���,更加強(qiáng)調(diào)另一個(gè)時(shí)間——2年2個(gè)月��,即到了1966年12月28日��,中國(guó)具有氫彈特征���、威力遠(yuǎn)小于全當(dāng)量氫彈的氫彈原理試驗(yàn)爆炸成功。“這是我國(guó)掌握氫彈的實(shí)際開(kāi)端�����。”杜祥琬說(shuō)��。

“我們小組負(fù)責(zé)計(jì)算爆炸后產(chǎn)生的高能中子和伽馬射線這兩個(gè)重要指標(biāo)����,由測(cè)試同事負(fù)責(zé)測(cè)量�。爆炸之后幾分鐘以內(nèi)�,速報(bào)結(jié)果就出來(lái)了。老于一聽(tīng)到這兩個(gè)關(guān)鍵的速報(bào)數(shù)據(jù)后����,便脫口而出:‘與理論預(yù)估的結(jié)果完全一樣!’中國(guó)的氫彈原理試驗(yàn)成功了!”杜祥琬說(shuō)。

“這種心情只有經(jīng)歷過(guò)的人才能知道��,從心提到嗓子眼上����,到成功�,心情是無(wú)法概括的。簡(jiǎn)直不知道怎么形容����,不只是欣慰,也不只是喜悅����,是種說(shuō)不出來(lái)的心情。前面提心吊膽得很厲害����,知道成功了�,好像五臟六腑���、三萬(wàn)六千個(gè)毛孔全都舒服極了……”于敏回憶道����。

1967年6月17日上午8時(shí)�,空軍飛行員駕駛轟—6甲型轟炸機(jī),從核試驗(yàn)基地新疆馬蘭機(jī)場(chǎng)起飛��,在預(yù)定著彈點(diǎn)成功投彈���,這顆全當(dāng)量氫彈在距地面2930米的高度爆炸��,天空中出現(xiàn)了“兩個(gè)太陽(yáng)”�。煙云上升到1萬(wàn)米高的平流層���,蔚藍(lán)的天空中出現(xiàn)了壯觀的蘑菇云�����。爆點(diǎn)以東420公里外的門(mén)窗被震得咯咯作響����。實(shí)測(cè)當(dāng)量為330萬(wàn)噸。

1967年6月17日��,空軍飛行員駕駛轟—6甲型轟炸機(jī)在新疆羅布泊成功投放氫彈�����。

一個(gè)感人至深的細(xì)節(jié)是���,在馬蘭基地參加核試驗(yàn)的工作人員來(lái)自全國(guó)各個(gè)單位���,他們互相保密。即使是一個(gè)單位的���,被分在不同崗位,也互不知情�。直到在核試驗(yàn)時(shí)見(jiàn)面了才知道:“原來(lái)你也是干這個(gè)的呀!”

在于辛印象中,父親從不談起他的工作��,只說(shuō)是做科研����。于辛說(shuō):“那時(shí)候���,經(jīng)常有他的同事來(lái)家里探討工作,這時(shí)候媽媽就帶我和姐姐出去玩���。”直到1999年�,于敏被國(guó)家授予“兩彈一星”功勛獎(jiǎng)?wù)聲r(shí)��,于辛才真正知道父親具體是干什么的���,才知道父親的成就有多大���。

于敏的成就有多大?于辛和北京九所研究員、于敏帶的博士生藍(lán)可不約而同地談道�,氫彈只是于敏的成就中很小的一部分。我國(guó)的第一顆氫彈很大����,這樣的氫彈不利于遠(yuǎn)程投送,需要小型化��,否則無(wú)法裝到導(dǎo)彈上���。此外�����,于敏還是中國(guó)中子彈理論設(shè)計(jì)的技術(shù)把關(guān)者和負(fù)責(zé)人��。中子彈也是一種核彈�。于敏被人們稱為“中國(guó)中子彈之父”,但他生前并不愿意人們叫他“某某之父”�����,曾說(shuō):“核武器的研制是集科學(xué)��、技術(shù)�����、工程于一體的大科學(xué)系統(tǒng)��,需要多種學(xué)科�、多方面的力量才能取得現(xiàn)在的成績(jī),我只是起到了一定的作用��,氫彈又不能有好幾個(gè)‘父親’����。”

1986年,于敏對(duì)世界核武器科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)作了深刻分析����,認(rèn)為美國(guó)的水平已接近理論極限,盡管美國(guó)不斷做地下核試驗(yàn)����,但性能不會(huì)再有很大提高,為保持自己核霸權(quán)���,很可能會(huì)加快促成國(guó)際社會(huì)簽訂核禁試條約����。如果屆時(shí)我們?cè)撃玫降臄?shù)據(jù)沒(méi)有拿到�����,恐將功虧一簣�����。于是�,他找到鄧稼先,聯(lián)名給中央寫(xiě)信,要求加速核試驗(yàn)�,中央批準(zhǔn)了他們的報(bào)告。果然����,1992年,美國(guó)向聯(lián)合國(guó)大會(huì)提出全面禁止核試驗(yàn)���。于敏在我國(guó)核武器發(fā)展戰(zhàn)略上做出了重要貢獻(xiàn)�����。

“‘春蠶到死絲方盡�,蠟炬成灰淚始干’是對(duì)于敏老師生動(dòng)的寫(xiě)照�����。由于長(zhǎng)期過(guò)度的腦力勞動(dòng)��,他身體很虛弱��,有時(shí)實(shí)在不舒服�����,無(wú)法來(lái)辦公室討論,就約我們?nèi)ニ依镉懻?���,而且一討論就是三四個(gè)小時(shí)�����。孫阿姨說(shuō):‘你們一來(lái)�����,老于就好多了���。’”藍(lán)可說(shuō)��。于辛也回憶道:“父親的同事多次和我說(shuō)���,找你父親有‘三不論’:不論時(shí)間地點(diǎn)、不論是物理還是力學(xué)問(wèn)題��、不論問(wèn)題的難易����,他都知無(wú)不言,言無(wú)不盡。”他把畢生精力全部投入到國(guó)家尖端國(guó)防科技的發(fā)展上�����,甚至無(wú)暇出版學(xué)術(shù)專著�����?���!董h(huán)球人物》記者苦苦搜尋于敏寫(xiě)的書(shū),結(jié)果只發(fā)現(xiàn)60多年前出版的那本定價(jià)1.1元的《原子核理論講義》�����。2014年��,北京大學(xué)出版社重印了這本書(shū)���。

1996年�,于敏在北京辦公室查閱計(jì)算數(shù)據(jù)���。

“于敏老師經(jīng)常教導(dǎo)我要‘堅(jiān)持科學(xué)��,勇于創(chuàng)新’�。他強(qiáng)調(diào),這里面‘勇’字最難����,因?yàn)樵诳茖W(xué)道路上����,會(huì)遇到來(lái)自方方面面的阻力和壓力,這時(shí)就需要有足夠的勇氣才能堅(jiān)持科學(xué)��,才能做到‘不唯書(shū)����,不唯上,只唯實(shí)’�。”藍(lán)可說(shuō)。1985年�,中國(guó)首設(shè)國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。于敏作為第一完成人的“氫彈突破和武器化”工作�,獲得1985年度特等獎(jiǎng)。接著�����,他作為第二完成人的某種裝置的突破工作,獲得1987年度特等獎(jiǎng)�����。作為第一完成人的“中子彈裝置的突破”工作���,獲得1988年度特等獎(jiǎng)�����。2015年1月�����,獲得國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)�。2019年9月��,獲得“共和國(guó)勛章”���。如此殊榮�����,舉世無(wú)雙�。遺憾的是,于敏在2019年1月駕鶴西去���,成為唯一一位獲得“共和國(guó)勛章”卻沒(méi)有機(jī)會(huì)佩戴它的人���。

如今,于敏已離世3年多了���,中國(guó)工程物理研究院官網(wǎng)首頁(yè)仍在顯要位置展示著緬懷于敏的照片,上書(shū)他的自勉詩(shī)句:“身為一葉無(wú)輕重����,愿將一生獻(xiàn)宏謀。”