他寫《人間魯迅》,敬仰而又平等地與魯迅交談;寫《曠代的憂傷》�����,為中外思想者畫像���;如今在新書中書寫一個(gè)南方村莊的命運(yùn)史

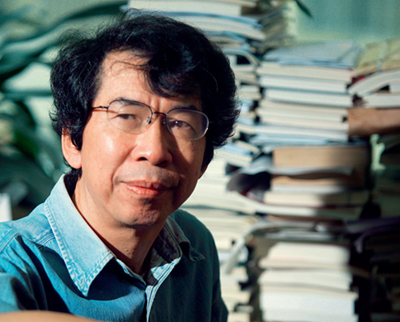

林賢治,1948年生�,廣東陽(yáng)江人,詩(shī)人、作家�,花城出版社編輯。研究魯迅����,同時(shí)進(jìn)行文學(xué)史、文化批評(píng)�、思想史批評(píng)寫作,以尖銳和批判性著稱�����。著有《守夜者札記》《曠代的憂傷》《人間魯迅》《漂泊者蕭紅》等����,并主編《曼陀羅譯叢》等叢書。近日��,散文集《故園》出版����。

每每提及故鄉(xiāng),林賢治都會(huì)卷入一種復(fù)雜的心境中�。他思念故鄉(xiāng)���,那里的田野�、林木、農(nóng)舍�����、道路���;還有小屋����,棕色的木門���、備有夾板的桌子��,屋內(nèi)熒熒的油燈光�����;自然還有眾多的父老鄉(xiāng)親��。但是�����,他又常常“近鄉(xiāng)情更怯”�,一踏上那片土地,他的心是空的�����,父母走了����,不少親近熟悉的人走了。池塘不見(jiàn)綠水��,黑油油一片�,低矮的農(nóng)舍間崛起幾幢樓房,但空蕩蕩的���,年輕人大都奔向城市�����,留下老人和小孩�。

“有點(diǎn)蒼涼�,惆悵還輕了些。”采訪中�,林賢治淡淡地訴說(shuō)著鄉(xiāng)愁�����。他總在回與不回間徘徊,最終的決定往往是“回”�����,就像這個(gè)春節(jié)——他選擇年后歸鄉(xiāng)��。未歸之前����,他已有了一番設(shè)想:到翻修的小屋坐坐,和留守在家的幾個(gè)舊友聚一下����,聊聊天、喝喝酒���。如果不出意外�,還會(huì)有一些老熟人找上門來(lái)����,請(qǐng)他看病�。40多年前離鄉(xiāng)時(shí)����,他做過(guò)10年的鄉(xiāng)村醫(yī)生。

林賢治幾乎每年都會(huì)回鄉(xiāng)�����,那里已經(jīng)物是人非��。

林賢治幾乎每年都會(huì)回鄉(xiāng)�����,那里已經(jīng)物是人非��。 農(nóng)民之子�,想象著當(dāng)眾跳舞的幸福

林賢治的故鄉(xiāng)位于南海邊,是廣東陽(yáng)江市的一個(gè)村莊���。作為逃離者�����,他每回望一次故鄉(xiāng)����,都會(huì)更加堅(jiān)定自己是“一個(gè)農(nóng)民的兒子”�。

故鄉(xiāng)是林賢治文學(xué)創(chuàng)作的出發(fā)地,“接受它的饋贈(zèng)顯然要比我所付出的多得多��,”他說(shuō)。

父親是個(gè)讀書人����,曾做過(guò)私塾先生,后來(lái)成為村里的中醫(yī)�,為鄉(xiāng)人治病�。作為家中獨(dú)子,林賢治身上多少寄托了父親“耕讀”的理想��。很小的時(shí)候��,父親就教他識(shí)字���、讀書���,背唐詩(shī)、寫書法��。他自覺(jué)不同于村里的“野孩子”�,從小被訓(xùn)練成了一個(gè)“邊緣人”,既野性又規(guī)矩����,既叛逆又怯弱����。

11歲那年��,林賢治到鎮(zhèn)上讀中學(xué)���,父親把他托付給謝紹禎老師����。謝老師學(xué)識(shí)淵博���,教林賢治從文學(xué)史入手�,自由選擇經(jīng)典作品閱讀�����。林賢治本就愛(ài)讀書�,自此更加勤奮,無(wú)論上課�����、下課都捧著一本書,每天一本����,讀《靜靜的頓河》,讀五四文學(xué)���,等等��。“這些文學(xué)作品是最寶貴的精神資源�,它給了我一種人道主義和個(gè)人自由的思想底色�����,再就是世界主義的眼光�。”

這一閱讀習(xí)慣一直持續(xù)到高中����。在縣里讀高中時(shí),林賢治嘗試著在紙上寫一些讓自己感動(dòng)的文字�。3年間,他寫了20多首短詩(shī)�����,一首長(zhǎng)詩(shī),兩個(gè)小詩(shī)劇��。此外��,他還寫散文�����、雜文�、日記,這些詩(shī)文后來(lái)被同學(xué)舉報(bào)����。因思想言論問(wèn)題,他受到學(xué)校批判��,最后沒(méi)有拿到畢業(yè)證����,只得回鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)。19歲那年����,他與高中同學(xué)結(jié)了婚,開(kāi)始鄉(xiāng)村生活���。每逢夏收夏種�����,“天上烈日炙烤���,腳下田水蒸騰�,十足的‘赴湯蹈火’”����。若遇上大雨,根本無(wú)須躲避���,身上常常是濕了又干,干了又濕���。

“要是一生能平穩(wěn)地做一個(gè)農(nóng)民���,就是最大的幸福了!”林賢治不止一次對(duì)自己說(shuō)���。殊不料���,所謂的安穩(wěn)都是短暫的��。因家庭出身����,林家頻遭厄運(yùn)���。幾番波折后�,他繼承父業(yè)�����,經(jīng)大隊(duì)允許�,成了一名鄉(xiāng)醫(yī)。

治病救人之余���,林賢治不忘閱讀和寫作�����。1974年����,經(jīng)一位同鄉(xiāng)詩(shī)人推薦,他在《廣東文藝》上發(fā)表了3首贊美知青農(nóng)場(chǎng)的詩(shī)���,這是他的作品首次公開(kāi)發(fā)表��。隨后���,“一種表現(xiàn)欲跟著急劇膨脹起來(lái)”,他邊寫邊投稿����,有些被通知留用,但因“政審”關(guān)系�,未能發(fā)表。

也是在這一時(shí)期�����,他想起魯迅�����。“在人生中遇到挫折�、失敗���、痛苦�����,你是受侮辱者�、受損害者,會(huì)更好地理解魯迅����。”他反復(fù)閱讀魯迅的作品,并用文字記錄所感所悟�。為避免再被舉報(bào),林賢治找來(lái)一個(gè)木匠朋友�,給自己桌子的抽屜做了一個(gè)夾層,每寫好一頁(yè)就放進(jìn)去���。那些與魯迅有關(guān)的十幾篇文章就是這樣寫出來(lái)的��,還有一部書稿�,一首未完成的長(zhǎng)詩(shī)���。

“魯迅當(dāng)年說(shuō)他是戴枷鎖跳舞�����,我卻是在枷鎖中靜靜地待著�,想象著當(dāng)眾跳舞的幸福。”他說(shuō)��。

1980年����,《花城》雜志創(chuàng)刊,急需人才��,負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)了林賢治的寫作才能���,將他借調(diào)到廣州��。一個(gè)早晨����,夜霧未盡�,林賢治告別棲居多年的小屋,奔赴省城���。多年后,他憶起誘惑他決絕離鄉(xiāng)的緣由�,說(shuō):“大都市有博物館����、圖書館�、現(xiàn)代出版物,凡這些��,都只能是小屋里的夢(mèng)想���。”

當(dāng)時(shí)的他�����,渴望在一個(gè)寬闊自由的現(xiàn)代生活空間里�,開(kāi)拓出一片屬于自己的文學(xué)的疆土��。

思想界的“野馬”

林賢治開(kāi)拓疆土的工具是編輯和寫作����。

到廣州后,他先編《花城》��,后編《青年詩(shī)壇》�,自己也寫詩(shī),接觸和推薦大量大學(xué)生詩(shī)歌��。1983年,他在《青年詩(shī)壇》上發(fā)表了駱一禾的詩(shī)�。當(dāng)時(shí),駱一禾還在北大讀書���。后來(lái)兩人通信交流�����,駱一禾不忘談?wù)撍^的“《詩(shī)壇》時(shí)代”���。第二年,《青年詩(shī)壇》?��??���。

苦悶之中����,林賢治再次想起魯迅。他決定為魯迅寫傳記����,計(jì)劃寫一本薄薄的小冊(cè)子�,結(jié)果寫了80萬(wàn)字�����。那段時(shí)期�����,妻兒都在鄉(xiāng)下���,他白天編輯文稿,晚上查資料���、寫作���,常常住在辦公室里。1986年到1989年間�,《人間魯迅》三部陸續(xù)出版,再版時(shí)���,《讀書》雜志登載邵燕祥�����、錢理群等多人座談紀(jì)要����,迅速震動(dòng)文壇和“魯研”界。“敬仰而又平等地與魯迅交談”“更為自由的研究方法更好地對(duì)應(yīng)魯迅的野性思維和審美的忤逆性”���,學(xué)界評(píng)論說(shuō)�����。后來(lái)��,這部傳記多次再版���,成為閱讀和研究魯迅的必讀書目。

在《花城》工作40年�����,林賢治分內(nèi)的工作是編書和審稿�。這些年,他主編的書刊數(shù)十種����,編選圖書上百種�,責(zé)編的書更多�。大致可分為三類:一類為“文化積累”,如“20世紀(jì)外國(guó)文化名人書庫(kù)”等��;一類為思想啟蒙����,如《曼陀羅譯叢》《花城譯叢》等�����;還有一類創(chuàng)作�,如《文學(xué)館》《紫地丁詩(shī)叢》等。

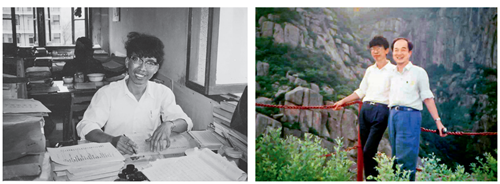

左圖:1982年����,攝于《花城》編輯部。右圖:上世紀(jì)80年代����,林賢治與作家邵燕祥(右)在泰山。

左圖:1982年����,攝于《花城》編輯部。右圖:上世紀(jì)80年代����,林賢治與作家邵燕祥(右)在泰山。

編書多年�,林賢治有著自己的原則�。1995年�����,他與邵燕祥曾一起主編叢刊《散文和人》��。邵燕祥在文壇頗有名望�,拉來(lái)很多名人來(lái)稿。但稿子到了林賢治手中��,若不符合標(biāo)準(zhǔn)����,他一律退稿。“我退了很多稿�����,馮亦代�、董樂(lè)山等名家我都退過(guò)稿子。”不過(guò)�����,退稿時(shí)他都會(huì)給對(duì)方寫信��,坦率表達(dá)意見(jiàn)。此外�,作為編輯,他認(rèn)為自己有一種責(zé)任——發(fā)現(xiàn)人才�����。他引用魯迅的話說(shuō)��,“要做培養(yǎng)天才的泥土”��,又說(shuō)要看“地底下”���,意思是:要重視小人物,注重新人培養(yǎng)��。

林賢治毫不避諱自己對(duì)魯迅的崇拜�。受魯迅影響,他從來(lái)沒(méi)有停止思考�����,沒(méi)有放下縱意批評(píng)的姿態(tài)��,因此有學(xué)者稱他為中國(guó)當(dāng)代思想界的“野馬”���。

林賢治以個(gè)性十足的寫作享譽(yù)文壇�,這種個(gè)性一方面來(lái)自于他的文人脾氣。作為文學(xué)評(píng)論者��,他文筆犀利���,不留情面���。在《五十年:散文與自由的一種觀察》一文中,他稱劉白羽�����、楊朔的散文是“盲目樂(lè)觀的宣傳說(shuō)教”�,王蒙“最大的藝術(shù)是調(diào)和的藝術(shù)”,余秋雨則是沉溺在“死文化”中表現(xiàn)出“惡俗的才子氣”……連好友邵燕祥�����,他也毫不客氣���,有所批評(píng)���。

另一方面���,他關(guān)注知識(shí)分子的命運(yùn)。2007年�,他出版《曠代的憂傷》,寫意大利殉道者布魯諾�、西班牙騎士堂·吉訶德、波蘭女革命家盧森堡��,寫陳寅恪��、顧準(zhǔn)等���,講他們的為人行事�,探索���、奮斗、困頓和堅(jiān)守����。兩年后,該書在第一屆“在場(chǎng)主義散文獎(jiǎng)”上獲頭獎(jiǎng)�����,頒獎(jiǎng)詞是:“為我們描繪了眾多思想者的畫像,勾勒了一幅人類自由精神的價(jià)值譜系���。”

林賢治現(xiàn)已退休�,被返聘繼續(xù)編書����。他一手寫作,一手編書�,“兩輛馬車,一條道路直通羅馬”��。生活簡(jiǎn)單而有規(guī)律:絕少參加3人以上的聚會(huì)���,也不參加任何學(xué)術(shù)研討會(huì)�,覺(jué)得“無(wú)非借機(jī)彼此捧場(chǎng)�����,互相撫摸一下罷了”����。每天下午4點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)上班,工作到7點(diǎn)多,回家吃過(guò)飯后繼續(xù)看書����、寫作,一般會(huì)持續(xù)到凌晨3點(diǎn)�����。

鋪就一條“通往母親的路”

因?yàn)殡x鄉(xiāng)多年�����,林賢治稱自己是“這片土地的背棄者”���。這個(gè)背棄者���,天生脆弱,總也抵御不住鄉(xiāng)愁的侵襲��。

兩年前�����,三姐病故���,他陷入傷感���、迷亂之中,幾乎不能做事���。幸而還有寫作���,他整理好心緒,“從零亂中極力找尋記憶的碎片����,意圖拼湊一篇關(guān)于三姐的文字,結(jié)果不能成章�����,終止了”���。之后���,他由此出發(fā),陸續(xù)寫成另一組文字����,講述村中父老兄弟的故事��,有父母���、有堂嫂、有老師�����、有同學(xué)……三代人的命運(yùn)�,貫穿了中國(guó)南方一個(gè)小村落70多年的歷史。最終�,這些文字都收入新書《故園》中,譜寫出一首關(guān)于淪陷����、守望與流亡的悲愴交響樂(lè)。

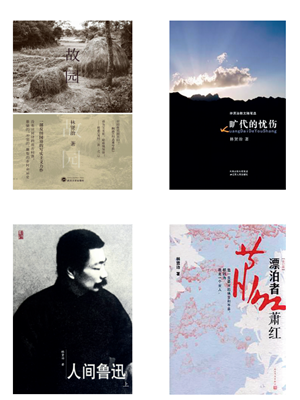

林賢治的新書《故園》和作品《曠代的憂傷》《人間魯迅》《漂泊者蕭紅》����。

林賢治的新書《故園》和作品《曠代的憂傷》《人間魯迅》《漂泊者蕭紅》����。 《故園》的開(kāi)篇,寫的是母親�,3萬(wàn)多字,鋪就了一條“通往母親的路”���。

母親是鄰村人���,一個(gè)土匪的女兒,年少喪父�����,9歲時(shí)做童養(yǎng)媳�����,林家僅付了九吊錢�����。“這便是母親生命的價(jià)格了�����。”林賢治說(shuō)����。16歲那年,父母舉辦了一個(gè)簡(jiǎn)單的中式婚禮���,婚后不久�,父親到外地教私塾,母親一人在家侍奉祖母���,生兒育女���,墾田種地。

母親無(wú)所長(zhǎng)���,幾乎把心血全耗在土地上�����。她整日漚在地里���,想方設(shè)法在有限的地里播下更多品種,收獲更多果實(shí)��,后來(lái)還開(kāi)出兩塊荒地����。“在勞動(dòng)中,她是主角����,她主宰生活��。她知道種子是怎樣成為果實(shí)的,所以她堅(jiān)守自己�,不指望他人的賞賜,專注于眼前的工作�����,從不怠惰��,從不屈服�����,直到最后�。”林賢治說(shuō),母親是普通的����、沒(méi)文化的、笨拙的�,也是勤勞的、善良的����、誠(chéng)實(shí)淳厚的�����,像那個(gè)年代千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)勞動(dòng)?jì)D女一樣��。

三姐的故事沒(méi)有單獨(dú)寫出�,嵌在了關(guān)于母親的長(zhǎng)文中���。公社化時(shí)期���,她在農(nóng)業(yè)中學(xué)讀書,與一年輕老師相戀����,老師是地主的兒子。“大躍進(jìn)”下馬�����,中學(xué)解散�,老師父母亡故,遠(yuǎn)走省城謀生���。三姐不顧家人反對(duì)�,緊隨戀人而去,天天跑工地��,做臨時(shí)工����。后來(lái)����,兩人成婚,恰逢廣州出現(xiàn)“大逃港”風(fēng)潮����,姐夫逃去香港,三姐因病錯(cuò)過(guò)��,夫婦二人兩地相隔���。其間��,三姐割草賣錢��,多次鋌而走險(xiǎn)偷渡未果���,直到1980年獲準(zhǔn)去香港�,當(dāng)她到了那邊��,才發(fā)現(xiàn)男人已另有家庭�。

在農(nóng)村,女性舉步維艱���。林賢治身邊發(fā)生過(guò)很多悲劇故事:堂伯父的女兒阿毛����,一出生就被打上“地主的女兒”的烙印�,母親背著年少的她挨批斗、修路�����、架橋�;美芬從小愛(ài)唱歌,有次跟礦區(qū)干部的兒子到山上學(xué)唱歌�,被村里人議論,后來(lái)住到鎮(zhèn)上大姐家��,又因貪戀唱歌與鄰居小伙兒交往頻繁,最終被母親拆散�����,安排嫁進(jìn)城里����,擺攤賣水果……

“處于不斷的動(dòng)蕩、變動(dòng)之中的農(nóng)村生活���,不是和平的����、安靜的�����,沒(méi)有這個(gè)東西�����。”這里幾乎沒(méi)有人能全身而退��。在《故園》中���,這一個(gè)個(gè)人物��,一個(gè)個(gè)故事���,構(gòu)成一部鄉(xiāng)村命運(yùn)史。“整部歷史是沖突的���、撕裂的����,即如一條渾濁的河流����,常有不測(cè)的風(fēng)濤興起。”

“鄉(xiāng)村沒(méi)有田園詩(shī)���。”他說(shuō)�。

林賢治幾乎每年都回鄉(xiāng)�,越來(lái)越感覺(jué)“回不去了”。有人離開(kāi)�����,有人老去,村莊有更新和生長(zhǎng)����,亦有潰敗。鄉(xiāng)村正在出現(xiàn)種種斷裂:農(nóng)民有了房屋����,生活質(zhì)量提高,溫飽不愁����;但養(yǎng)老金匱乏、空心化��、教育等問(wèn)題依然存在�。“農(nóng)民骨子里的質(zhì)樸與土地連結(jié)在一起的道德也不斷遭破壞。”想起故鄉(xiāng)�����,他這個(gè)背棄者時(shí)常感到無(wú)比的孤獨(dú)和無(wú)助�。

這次回鄉(xiāng)��,林賢治打算多待些日子�����。

如今,他正在讀《時(shí)間的噪音》���,這本書講蘇聯(lián)音樂(lè)家肖斯塔科維奇的人生故事����。受其啟發(fā)����,林賢治計(jì)劃寫一部小說(shuō),主角是俄羅斯作家索爾仁尼琴���,講述他與一位詩(shī)人�����、編輯特瓦爾多夫斯基之間的故事��。

“然后�,或許再回到故園中來(lái)�。”林賢治說(shuō)。他對(duì)寫作充滿激情�����,“寫作是最切合我個(gè)人的方式,也是最自由的方式����,可以讓自己盡可能地接近生活和生命中的真實(shí)”。(本刊記者 陳娟)