她追隨李大釗入黨���,與丈夫何孟雄并肩戰(zhàn)斗����,病逝前僅以三顆紐扣留給家人。兩年后丈夫犧牲�,一雙兒女失散

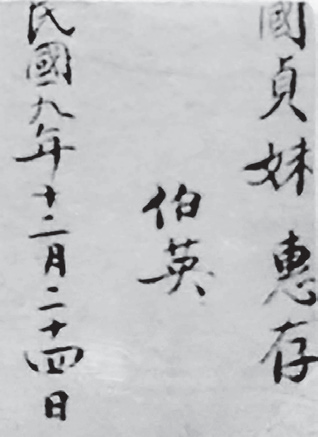

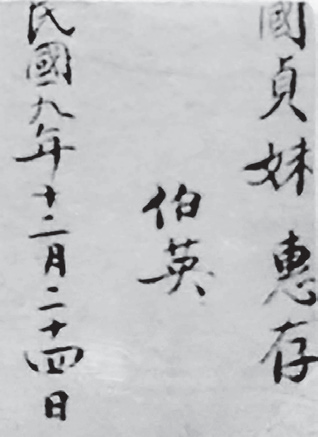

照片上是一張未施粉黛的、柔和圓潤的臉�����。翻過照片���,中央落款“伯英”二字����,雖是女子所書����,卻舒展有力,透著一股英氣��。

照片的主人����,是中國共產黨第一個女黨員繆伯英。1920年�����,她在北京拍下這張照片,本想寄給要好的女同學��,因故未能寄出�����。陰差陽錯之間����,這竟成為她留世不多的手跡。

因為30歲英年早逝�����,一雙兒女也失蹤于戰(zhàn)火�,繆伯英長期不為人們熟知�。直到上世紀80年代,繆家后人和學者�,從故紙堆里發(fā)掘出她的塵封往事……

1920年12月24日,繆伯英在北京拍攝這張照片����,準備寄給好友。背面有繆伯英手跡���。

1920年12月24日,繆伯英在北京拍攝這張照片����,準備寄給好友。背面有繆伯英手跡���。 “第一個女黨員”的確認

中共第一個女黨員的身份何以確定���?時隔30多年�,年逾七旬的中南大學教授曾長秋向《環(huán)球人物》記者回憶了其中的曲折�。

20世紀80年代初,中共黨史人物研究會在長沙召開了一次研討會���。會上����,來自吉林大學的學者曹仲彬找到曾長秋�����,說起他正在編寫的何孟雄傳記——何孟雄擔任過中共北京市地委書記等職����,1931年在上海被國民黨殺害,是全國最早的50余名黨員之一����。

“曹仲彬告訴我,何孟雄的妻子叫繆伯英����,是長沙縣人�。他希望我在長沙就近調研�,寫她的傳記。他還告訴我�����,繆伯英的弟弟叫繆立三�����,現(xiàn)在也在長沙工作�����。”曾長秋對這一線索很感興趣�����,便應允進行研究�。

巧合的是����,繆立三和曾長秋算是在一個系統(tǒng)工作�����。兩人供職的單位不同����,但當時都由冶金工業(yè)部管理���。聽說曾長秋要研究姐姐�����,繆立三很是歡迎��?����?姴⑸贂r即離家求學����,成年后又投身革命���,跟家人朝夕相處的日子不多�����。在繆立三的印象里��,姐姐有一腔熱血�����,總是跟姐夫在外奔忙���。她不喜紅裝���,多年來就攜帶一個可手拎的小皮箱走南闖北,直到1929年逝世�����。

待曾長秋到訪時�,繆立三展示了皮箱里為數(shù)不多的珍貴遺物:寶藍色的玻璃底座發(fā)條鬧鐘���,是父親留學日本時為繆伯英挑選的禮物���,繆伯英從十幾歲起就帶在身邊��。外層鑲嵌寶石裝飾��、內層有一面鏡子的化妝盒�����,原本是父親從日本帶給母親的���,后來母親又把它轉贈給繆伯英,方便繆伯英在外工作時用���。

讓曾長秋印象深刻的是十余張黑白照片�,記錄了繆伯英短暫一生的關鍵節(jié)點���,包括與李大釗的合影���、與何孟雄的結婚照、與第一個孩子何重九的合影�����,等等。遺物中還有一批當年的先進書籍雜志��,如中共中央早期機關刊物《向導》《前鋒》����。繆伯英夫妻在書刊上印了紀念章�,紅色方框里寫著“伯雄藏書”4個字。

和何孟雄一樣���,繆伯英也是全國最早那批黨員之一��。但在當時的黨史里��,繆伯英更多地作為“早期黨員”存在��,關于她的資料記錄并不詳實����,有時甚至是一筆帶過����。繆立三提供的材料�,讓曾長秋對繆伯英有了更立體的認知——她入黨很早,會不會是第一個女黨員���?在曹仲彬的啟發(fā)下�,曾長秋開始進一步研究�。

大學寫畢業(yè)論文時,曾長秋重點研究了中共創(chuàng)建史方面的問題����,積累了數(shù)百萬字的史料,這為后來確認繆伯英的身份奠定了扎實的基礎����。“我發(fā)現(xiàn)‘一大’前入黨的女黨員只有兩個人,一個是劉清揚��,另一個就是繆伯英����。把她們的入黨時間比較一下,就知道誰是第一個了����。”曾長秋說。

在黨史上����,劉清揚也是赫赫有名的女性黨員�。她是周恩來的入黨介紹人�����,參與創(chuàng)辦中國第一份由女性主辦的報紙《婦女日報》�,被譽為“婦女運動的旗幟”。

曾長秋發(fā)現(xiàn)���,關于劉清揚的準確入黨時間��,黨史中沒有直接記載��,但劉清揚是在赴法勤工儉學期間被張申府發(fā)展為黨員的��,具體時間應在1921年2月����。而1920年11月�,繆伯英就在北京被李大釗發(fā)展為黨員?��?姴⒌娜朦h時間早于劉清揚�,是確定的了。

1983年���,曾長秋以“中國共產黨第一個女黨員繆伯英”為題,將考證結果發(fā)表在《長沙黨史通訊》上���。1985年�����,《中共黨史人物傳》第24卷出版�����,收錄了曾長秋與他人合寫的繆伯英傳�。次年�����,人民日報開辟“黨史人物”專欄��,介紹不為人們熟知的革命先烈�。繆伯英成為首批入選的36位人物之一�。“這意味著官方認可了繆伯英第一個女黨員的身份����。”曾長秋說��。

不在名單上的烈士

研究繆伯英期間�����,曾長秋曾與長沙市民政局聯(lián)系���,希望在烈士材料中尋找繆伯英的記錄�。民政局的工作人員仔細查詢后卻發(fā)現(xiàn)�,在縣市省三級民政部門的烈士記載名單上,都沒有繆伯英的名字��。

這或許與繆伯英較早去世有關——1929年病逝時��,她的人生不過經歷30個春秋����,而黨的革命事業(yè)還要過20年才取得勝利。以曾長秋的研究與繆立三的實物為依據(jù)����,長沙市民政局為繆伯英補辦了烈士證明�����。

繆伯英能走上革命之路�,既得益于李大釗的引導��,也與早年的成長經歷息息相關�。1899年���,她出生在長沙縣清泰鄉(xiāng)(今開慧鎮(zhèn))�����。鄉(xiāng)里有兩位遠近聞名的大才子��,一位是楊開慧的父親楊昌濟���,另一位就是繆伯英的父親繆蕓可。那時����,中國大多數(shù)女性仍飽受男尊女卑、三從四德的傳統(tǒng)禮教束縛����,沒有受教育的機會����。但繆蕓可思想開明�����,主張教育救國���,尤其重視女性教育�。因此��,繆伯英從小就上學堂讀書�。

清末民初的湖南是革命的風云際會之地。在學校�,繆伯英不僅學到新式知識,也通過老師的言傳身教和社會的時事風潮接觸了革命思想��,開始思考自身的價值和國家的命運����。

1919年夏天,繆伯英以長沙市第一名的成績考上北京女子高等師范學校(以下簡稱女高師,是北京師范大學前身)����。她在北京結識了一批同樣來自湖南的有志青年,包括后來的丈夫何孟雄�。大家既是同鄉(xiāng),又有相近的理想抱負�,常一起參加社會活動。不少同鄉(xiāng)就讀于北京大學��,繆伯英由此跟時任北大圖書館主任的李大釗有了更多接觸���。

動蕩年代�,各種社會思潮噴涌����,身處其中的繆伯英并不是一開始就信仰了馬克思主義�。她曾參與帶有明顯無政府主義色彩的北京工讀互助團,四個組中�����,只有她所在的第三組都是女生��。第三組把北河沿十七號作為活動地點,呼喚“受種種束縛”的姐妹們來“造就社會的新生活”�����,還在《晨報》刊登制衣廣告�����。

到北京是來讀書的�����,怎么跑去做工了呢�����?同鄉(xiāng)女友曾勸繆伯英回校上學�����,畢業(yè)后回鄉(xiāng)建立幸福美滿的小家庭�。繆伯英謝絕了這番好意����。事實上,工讀互助團過于理想化,其他組不到半年就停辦了�,第三組卻接著運轉了數(shù)月,繆伯英是堅持到最后的4人之一��。

根據(jù)學者研究�,繆伯英實現(xiàn)思想轉變,主要是因為經何孟雄介紹���,加入了北大的馬克思學說研究會���。在這里,繆伯英和大家一起閱讀《共產黨宣言》等馬克思主義著作����,《新青年》更是成為她愛不釋手的刊物。1920年11月�,她被吸收入黨��,成為首個女黨員���。

左圖:1921年 秋天���,繆伯英與何孟雄在北京結為夫妻。

右圖:馬克思學說研究會在1921年的合影。前排左五為何孟雄�����,左七為繆伯英��。

“未能戰(zhàn)死沙場����,深以為憾”

剛出生的女嬰被溺死,女同學被迫回家嫁人……成長過程中����,繆伯英曾目睹許多女性的苦難。就在她到北京后不久�����,“李超之死”風波讓她深受震動�。

李超是女高師學生,家境優(yōu)渥���,但長兄不支持其讀書��。沒有經濟來源的李超最終在貧病交加中客死異鄉(xiāng)����,還被長兄批評“執(zhí)迷不悔死有余辜”。這引起人們對家長專制等問題的思索��,北京教育界人士自發(fā)為李超辦追悼會�,蔡元培更是手書橫額“不可奪志”。

從李超這位校友身上�,繆伯英進一步感受到舊文化、舊思想對女性的摧殘�����。在后來發(fā)表的《家庭與女子》一文中��,她號召廣大女性“順著人類進化的趨勢�,大家努力,向光明的路上走”�。

中共建黨之初,革命活動與婦女解放運動緊密相連�。在繆伯英的革命經歷中,除了協(xié)助何孟雄開展工人和農民運動��,推動婦女解放也是其重要工作�����。

1925年初���,繆伯英到達長沙�,擔任中共湘區(qū)執(zhí)行委員會(后改稱中共湖南省委)第一任婦女書記��。6月��,上海發(fā)生“五卅慘案”�����。此時的繆伯英即將分娩�����,但她仍積極奔走��,動員婦女參加游行和示威活動�。

6月5日,長沙10萬市民發(fā)起游行示威����。報紙記載了當天的盛況:女子傳單隊走在最前列,她們沿途散發(fā)的傳單“如雪片紛飛���,市民爭相傳閱”��。當天下雨��,女生們“多有赤足或穿草履者”�����,但她們情緒高昂�,大聲疾呼“同胞們,快來革命”“國家興亡�����,在此一舉”��。

20天后�����,繆伯英的兒子何重九出生��。她來不及休息���,又先后領導組織了湖南省第一次大規(guī)模紀念“國際三八婦女節(jié)”大會��、“三一八慘案”女烈士追悼會等活動����。“她對黨忠實���,對革命負責����,誠實樸素�,沉著勇敢。”1981年�����,當繆伯英的名字重回人們視野時���,曾與她在湖南共事���、已至晚年的中共早期領導人李維漢回憶說,繆伯英的工作“有顯著成績”�����。

1927年秋天,繆伯英與何孟雄一同前往上海���,并擔任滬中區(qū)婦委主任����。此時國共合作已經破裂�����,白色恐怖籠罩全國�,上海的黨組織更是遭到嚴重破壞。夫妻倆一邊工作一邊躲避敵人追捕����,有時還會假裝夫妻吵架、離家出走�����,其實是想辦法轉移工作地點�。

1929年10月,繆伯英因病逝世�。臨終前,她對何孟雄說:“既以身許黨,應為黨的事業(yè)犧牲�,奈何因病行將離世,未能戰(zhàn)死沙場���,深以為憾�����。你要繼續(xù)堅持斗爭,直到最后勝利���。”除了黨的事業(yè)��,已為人母的她放心不下的�,還有4歲的兒子重九及一年前新生的女兒小英����。她叮囑何孟雄:“你若續(xù)娶,要善待重九與小英�����,使其健康成長�,繼承吾志。”

繆伯英的侄子繆純組告訴《環(huán)球人物》記者,據(jù)他考證��,那時候����,姑母繆伯英是跟何孟雄一起去參加重要會議,路上發(fā)現(xiàn)暗探盯梢���,兩人決定分開行動�����。臨別之際��,繆伯英扯下大衣上的三顆扣子交給何孟雄以作訣別�。她后來雖順利脫身���,卻在一條河中泡了一個多小時����,受了寒氣加上長期辛勞��,回家不久就去世了�����。1930年,繆蕓可到了上海����,何孟雄擔心自己也隨時會犧牲,又把三顆扣子交給岳父保管���。第二年�����,何孟雄在上海被國民黨逮捕,不到一個月就遭殺害�����。

如今����,繆伯英的遺物已被繆立三和繆純組盡數(shù)捐獻給各地的紀念館,其中多數(shù)被收藏在開慧鎮(zhèn)的繆伯英故居��。“我今年85歲了�,繆家下一代不一定接著做繆伯英研究,所以我就把她的遺物、材料都捐獻給了紀念館�����,以免失散���。”繆純組對《環(huán)球人物》記者說���。

對繆家來說,最大的憾事是���,繆伯英夫婦犧牲后��,一雙幼兒重九和小英也在戰(zhàn)亂中失蹤���。繆純組回憶��,黨組織曾派人尋找未果��,上世紀80年代之后�����,父親和他也先后接待過來尋親的人士,但來訪者所述事實始終沒能對上���,只留下一次次悵然……(本刊記者 馮群星)