2021年4月,金星在北京接受本刊記者采訪��。(本刊記者 侯欣穎 / 攝)

2021年4月,金星在北京接受本刊記者采訪��。(本刊記者 侯欣穎 / 攝) 金星,1941年出生于延安中央醫(yī)院����,北京醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)�,北京世紀(jì)壇醫(yī)院副主任醫(yī)師。中共黨員��。

我父親金茂岳出生在一個(gè)回民家庭���,從小信奉伊斯蘭教����。從泰安萃英中學(xué)畢業(yè)后,父親考取了齊魯大學(xué)醫(yī)學(xué)院��。這是西方基督教傳教士在中國創(chuàng)立的第一所教會大學(xué)�,由來自美國基督教長老會、英國基督教浸禮會以及加拿大的多個(gè)基督教會聯(lián)合開辦�。全盛時(shí)期的齊魯大學(xué)和燕京大學(xué)并稱“南齊北燕”,學(xué)費(fèi)也是相當(dāng)昂貴的�����。父親為了獲得減免學(xué)費(fèi)的資格�,在大學(xué)里加入了基督教會。在他看來�����,基督教和伊斯蘭教同源����,學(xué)習(xí)前者的教義也能更好地理解后者。

畢業(yè)后�����,父親被聘任到齊魯醫(yī)院婦產(chǎn)科工作。當(dāng)時(shí)的婦產(chǎn)科主任是英國人���,送了父親一本《圣經(jīng)》�。后來�,父親就是帶著這本《圣經(jīng)》去延安的,但他的信仰乃至整個(gè)生命���,都在延安徹底改變了��。

“延安就是圣經(jīng)上說的天堂”

1937年�����,“七七事變”爆發(fā)后���,父親思想上受到極大震動,認(rèn)為中國人決不能當(dāng)亡國奴�。懷著一顆樸素的愛國之心�,他加入了中國紅十字會醫(yī)療隊(duì)。1938年1月3日�����,父親所在的23醫(yī)療隊(duì)被派到西安,要求到國民政府軍醫(yī)署所轄的傷病醫(yī)院工作����,卻遭到拒絕。

當(dāng)晚���,西安八路軍辦事處處長伍云甫來到醫(yī)療隊(duì)慰問���。在得知有21名正式隊(duì)員、其中6名是醫(yī)學(xué)博士等情況后���,他說:“這里不要�����,你們是不是可以到延安去����?延安有傷病員�,還有群眾,缺醫(yī)少藥�����,歡迎你們?nèi)ァ?rdquo;兩天后,八路軍駐陜辦事處黨代表林伯渠又親自找醫(yī)療隊(duì)成員談話����,鼓勵(lì)大家說:“現(xiàn)在是國共合作時(shí)期,到延安去也是抗戰(zhàn)�。”

父親之前親眼見到、親身體會了國統(tǒng)區(qū)軍醫(yī)院的混亂管理和派系斗爭��,于是拿定主意�����,幾天后就跟隨醫(yī)療隊(duì)來到了延安�����。

當(dāng)時(shí)的延安條件很艱苦����,知識分子、技術(shù)人員更是寶貴���。父親他們一到延安城門外�,就受到群眾��、機(jī)關(guān)和學(xué)校工作人員的夾道歡迎�,敲鑼打鼓地把醫(yī)療隊(duì)接到住的地方。晚上又專門開了一個(gè)歡迎大會���,不僅各單位代表都來了��,就連毛主席和朱總司令也來了���,親切地跟大家握手、問候���,歡迎大家到延安參加抗戰(zhàn)�。

父親很受鼓舞�����。那時(shí)奔赴延安的人��,絕大部分在去之前就接受過革命思想的教育�,甚至已經(jīng)是共產(chǎn)黨員了,父親卻從未接觸過這些���,他最初的目的只是抗日救國��。延安為他開啟了一個(gè)全新的世界:干部����、群眾是平等的,官兵一致��,軍民關(guān)系融洽�����,大家一起勞動�、一起生活。在父親看來���,這就是圣經(jīng)上說的“天堂”��。

抵達(dá)延安后�,醫(yī)療隊(duì)被派遣到甘谷驛二兵站醫(yī)院�����。給八路軍傷員做手術(shù)時(shí),有時(shí)需要進(jìn)行全身麻醉�����,在即將失去意識或即將恢復(fù)意識時(shí)�����,人的大腦中哪種思想最強(qiáng)烈往往就會表現(xiàn)出來��,傷員們在這種時(shí)刻總是喊:“同志們沖?���?!殺啊���!”“消滅日本鬼子��!”“解放全中國��!”父親被深深觸動�,感到共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的八路軍完全不同于國民黨軍隊(duì)��,是真正抗日救國的。所有這些經(jīng)歷�����,都對他思想的轉(zhuǎn)變產(chǎn)生了深刻影響��。

金茂岳獲加拿大多倫多大學(xué)醫(yī)學(xué)博士����。

金茂岳獲加拿大多倫多大學(xué)醫(yī)學(xué)博士����。 金茂岳(1906—1987),山東泰安人��,抗戰(zhàn)時(shí)期到達(dá)延安��。1949年隨黨中央進(jìn)北京��,接管北平醫(yī)院����,先后任婦產(chǎn)科主任、醫(yī)務(wù)主任及業(yè)務(wù)副院長�����。1952年任中直二院和北京平安醫(yī)院院長��,1958年任寧夏回族自治區(qū)衛(wèi)生廳副廳長,1972年任北京市衛(wèi)生局副局長�,1983年離休。

結(jié)識白求恩大夫

父親到延安后不久�,1938年春天,白求恩大夫也來到了延安�����,因?yàn)楣ぷ麝P(guān)系與父親很快熟悉起來��。白求恩對病人極其認(rèn)真負(fù)責(zé)����,查房時(shí)把所有情況都詳細(xì)地記在本子上��,然后再診斷�。在陪同他查房的過程中,父親一邊做翻譯��,一邊學(xué)習(xí)他的臨床經(jīng)驗(yàn)���。

一次�,蕭勁光司令員的孩子因扁桃腺肥大引起了關(guān)節(jié)炎��,父親檢查后認(rèn)為必須摘除扁桃腺,但考慮到自己不是耳鼻喉科大夫���,醫(yī)院里也沒有相關(guān)器械���,所以決定請白求恩來做手術(shù),因?yàn)樗峭饪拼蠓?����,?yīng)該有專門的器械����。

第二天,白求恩做手術(shù)時(shí)�����,父親在場觀摩���。只見護(hù)士給孩子做了麻醉���,白求恩用開口器把病人的嘴一撐,用紗布把舌頭一拉��,刀子兩邊一劃,用手指把扁桃腺摳了出來��。前后不過兩三分鐘���。孩子清醒過來起身就走了����,什么事也沒有��。

父親說:“白大夫����,我還以為你會帶著耳鼻喉科的器械做手術(shù)呢��。”白求恩用手指著頭說:“金大夫你看���,有了這個(gè)(大腦)和這個(gè)(手)就行了��。有了這個(gè)(大腦)去想一想���,去解決問題嘛!有了這個(gè)(手)���,還有比它們更好的器械嗎����?一個(gè)大夫只要想到病人,想給病人解決問題����,就會費(fèi)盡腦子去想辦法。”

父親深受啟發(fā)�,不僅按照白求恩的辦法學(xué)會了做扁桃腺摘除術(shù),還自己設(shè)計(jì)了摘除扁桃腺的小勺�。白求恩后來犧牲在抗日戰(zhàn)場上,但他的思想一直激勵(lì)著父親:一切為病人著想���,就會動腦筋去想辦法����。

中央醫(yī)院的奇跡

由于受到國民黨反動派嚴(yán)密的封鎖���,延安的物質(zhì)條件極端艱苦����,醫(yī)療設(shè)備短缺��、藥品極度匱乏,消炎藥���、輸液設(shè)備�、高壓消毒鍋等都沒有����。

當(dāng)時(shí)陜北的生育率很高,每家都是七個(gè)�����、八個(gè)的生�����,但很多沒能活下來��,因?yàn)槎际峭赁k法接生:沒有產(chǎn)房就到柴房里生����,身子底下墊的是草木灰或沙子�����;剪臍帶用農(nóng)家剪刀,甚至用碎瓷片�;產(chǎn)婦的營養(yǎng)也跟不上,只能喝點(diǎn)小米湯……各種問題導(dǎo)致嬰兒死亡率達(dá)到60%以上�����,婦女感染����、得病的也特別多。

在這種困境中����,中央醫(yī)院建立起來了。1939年11月7日����,醫(yī)院舉辦了成立儀式。醫(yī)護(hù)人員把汽油桶打造成便盆����;用沙漏當(dāng)秒表用;用舊紗布做成墊子���,使用完再清洗消毒��;注射器針頭用一次打磨一次�����,有的針頭甚至被磨去了一半����,實(shí)在不能用了才扔掉。

1939 年11月����,中央醫(yī)院成立,毛主席題寫院名��。

婦產(chǎn)科最大的困難是沒有檢查床����,父親就設(shè)計(jì)了一個(gè)架子,做檢查時(shí)�����,用架子把產(chǎn)婦的腿支起來�。就連產(chǎn)床�����、手術(shù)臺也是他們自己設(shè)計(jì),請木工師傅做的����。

如此簡陋的條件下,中央醫(yī)院在延安接生了3800多個(gè)孩子��。這是有據(jù)可查的數(shù)字��,但不是全部�����。父親說本來一共有6個(gè)接生登記本����,撤離延安時(shí)只帶出來4個(gè)。據(jù)此推算���,那段時(shí)間在延安出生的孩子總數(shù)應(yīng)該有四五千人��。

當(dāng)時(shí)中國的產(chǎn)婦死亡率是每千人死亡15人�。中央醫(yī)院婦產(chǎn)科在1940—1941年期間共收治產(chǎn)婦565人,死亡2人�����,死亡率0.36%�����;1942—1943年收治產(chǎn)婦893人����,無一死亡。此外�����,中央醫(yī)院產(chǎn)后染菌率是1.2%��,同期北京協(xié)和醫(yī)院是4.8%�。以延安當(dāng)時(shí)的物質(zhì)條件和醫(yī)療條件來說,可以說是醫(yī)學(xué)奇跡���。

延安的老百姓發(fā)現(xiàn)在中央醫(yī)院生孩子�����,生一個(gè)活一個(gè)���,于是來住院的產(chǎn)婦一年比一年多。有位老鄉(xiāng)之前生了三胎都沒保住孩子�����,生第四胎時(shí)來了中央醫(yī)院���,孩子活了���。于是她所在的小山村之后相繼來了5名產(chǎn)婦,每個(gè)人最后都笑嘻嘻地抱了一個(gè)胖娃娃回去�����。

在沒有輸液設(shè)備��、沒有抗菌素的條件下實(shí)施手術(shù)是要擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的���,所以父親對消毒的要求非常嚴(yán)格���,要求醫(yī)護(hù)人員把切割���、止血、縫合�、打結(jié)的基本功練好,使傷口一期愈合����。父親做闌尾手術(shù)時(shí),小切口僅能伸進(jìn)兩個(gè)指頭摸到闌尾���,用止血鉗把盲腸鉤出來���,切除闌尾后重新放入腹腔。他做剖腹產(chǎn)手術(shù)時(shí)的切口也很小�。這都是從病人利益出發(fā),為病人健康著想�����。

據(jù)統(tǒng)計(jì)�����,從1939年9月到1946年6月�����,中央醫(yī)院共收治病人1.3876萬人次、接生嬰兒3814人���、小兒科收治病人1704人次��,治愈率達(dá)96%—99%。

左圖:金茂岳在婦產(chǎn)科門診工作���。

中上圖:中央醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)護(hù)人員合影���。中下圖:中央醫(yī)院嬰兒室。

右圖:在前線做手術(shù)的白求恩��。

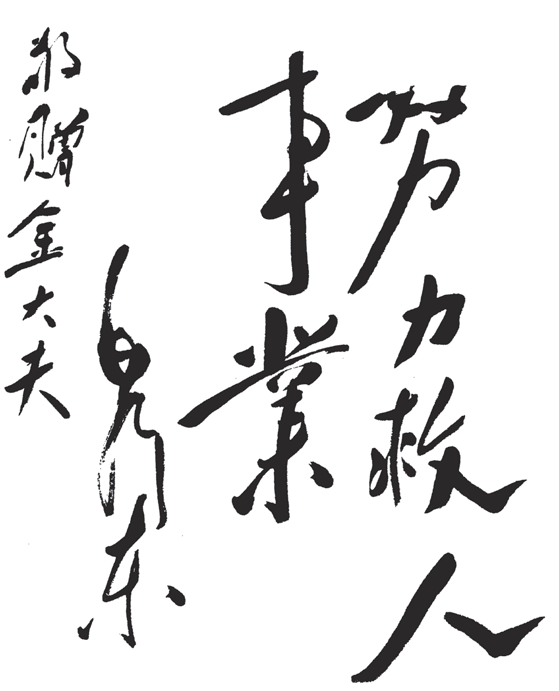

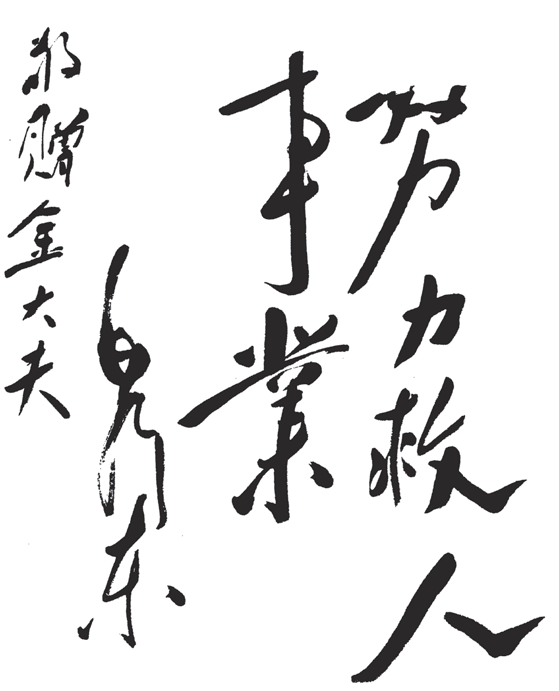

“努力救人事業(yè)”

1940年之后�����,毛澤東��、朱德�����、周恩來三位領(lǐng)導(dǎo)人先后為父親題過詞。毛主席的題詞是“努力救人事業(yè)”�����,朱總司令的題詞是“不但醫(yī)人���,還要醫(yī)國”���,周副主席的題詞是“為邊區(qū)衛(wèi)生工作創(chuàng)新紀(jì)元”。

毛主席給金茂岳的題字“努力救人事業(yè)”��。 毛主席對父親說�����,醫(yī)生工作是治病救人�,共產(chǎn)主義是解放全人類,二者都是救人的革命事業(yè)��。他勉勵(lì)父親把本職工作和中國革命事業(yè)結(jié)合在一起����,這就是一個(gè)革命的醫(yī)務(wù)工作者的最高理想。毛主席的教誨讓父親銘記一輩子��。

1940年4月,23醫(yī)療隊(duì)接到紅十字會大隊(duì)的命令�����,換防到老河口第五戰(zhàn)區(qū)�����,要離開延安了����。父親經(jīng)過思想斗爭�����,毅然決定脫離紅十字會����,留在延安。

毛主席曾經(jīng)說:“改造世界觀非常重要��!有了堅(jiān)定的政治立場�,才能安心工作。有了明確的方向����,才不致在暴風(fēng)雨中迷失方向��。”父親的世界觀也經(jīng)歷了轉(zhuǎn)變��。剛到延安時(shí)���,他經(jīng)常把圣經(jīng)拿出來誦讀,這本書還被毛主席借去看過��,可能是作為哲學(xué)資料����。后來,為了提高中央醫(yī)院醫(yī)生們的政治理論水平�,毛主席讓哲學(xué)家艾思奇當(dāng)組長,組織大家學(xué)習(xí)《大眾哲學(xué)》���。

父親有一個(gè)小筆記本�����,記錄了當(dāng)時(shí)上課的內(nèi)容���,里面寫著“物質(zhì)決定意識——唯物論”�����。對于今天的我們�,這是一個(gè)常識�,但對當(dāng)時(shí)的父親來說卻是全新的觀點(diǎn),他開始接觸和學(xué)習(xí)辯證唯物主義����。在經(jīng)歷了脫胎換骨的革命教育后,他的人生觀�����、價(jià)值觀�����、世界觀都發(fā)生了天翻地覆的變革�����。

1942年3月28日�����,父親在中央醫(yī)院接到一個(gè)電話���,是中央組織部陳云部長打來的�����,請他過去一趟��。父親以為陳云同志生病了����,馬上背著藥箱�����、騎上馬去了���,沒想到陳云要跟他談的是另外一件事——入黨�。

經(jīng)過一番談話�����,父親表示愿意為共產(chǎn)主義事業(yè)奮斗終身����,不怕犧牲。他也談到自己是回族�,陳云同志說,這只是生活習(xí)慣不同�,和加入黨組織并不矛盾。談完話�,陳云打電話請來了中央醫(yī)院黨支部的石昌杰書記和蘇愛吾同志。他們來到中央組織部干部處張凱處長的辦公室�����,父親看見了掛在墻上的鮮紅黨旗����,就在這里宣誓入黨了。陳云說:“茂岳同志已經(jīng)被批準(zhǔn)為中國共產(chǎn)黨的正式黨員�。但暫時(shí)不公開,是秘密黨員�。”這是父親終身難忘的一天�。

1942年3月,金茂岳留影�。 自豪是個(gè)“延安娃”

因?yàn)楦赣H的經(jīng)歷,我成了一名“延安娃”(在延安出生的孩子),這是讓我一輩子都感到自豪的事�。回想起小時(shí)候的生活�����,真是特別艱苦��,現(xiàn)在的人都想象不出來��。小小的土窯洞里��,碩大的老鼠特別多���,我印象里有一尺多長�����,很多孩子都被咬過����,甚至有被咬掉鼻子的��,我手上現(xiàn)在還有一串老鼠的牙印����。

后來魯藝的一位美術(shù)老師想了個(gè)辦法��,把畫板鉆了4個(gè)洞����,用裹腿的帶子和木楔子把畫板楔到土墻上�����,出門的時(shí)候把孩子放到畫板里�����、掛起來����。這個(gè)辦法流傳開后,大家給它起了名字叫畫板搖籃���。

再說吃�����。延安吃的大多是小米���、洋芋、南瓜�。如果媽媽有奶水,孩子就是最幸福的�����。我印象中的一種美食叫列寧餅干�,其實(shí)就是鍋巴。有一次���,我聞見食堂又有列寧餅干的香味了�����,就拿著小碗到鍋臺邊等����,后來大師傅鏟了一大塊給我�����,當(dāng)時(shí)覺得好吃得不得了�。

還有穿��。延安實(shí)行供給制���,給大人發(fā)的是八路軍軍裝,一般兩三年發(fā)一次�。有了新衣服之后,大人就把舊衣服改改�,給孩子穿。這時(shí)候就考驗(yàn)媽媽們的手藝了��。如果媽媽會做衣服�,孩子就穿得比較整齊,有的媽媽是學(xué)生出身��,或是大戶人家的小姐出身�,不會針線活兒,孩子就穿得破破爛爛的��。我媽媽是農(nóng)村出來的��,用靛藍(lán)布給我做過一件小夾克����,當(dāng)年穿出去可漂亮、可驕傲了,我一直保存到今天�。

至于出行,最好的交通工具就是馬或者驢����,絕大多數(shù)情況都是走路���。哪怕是產(chǎn)婦到中央醫(yī)院生孩子����,也是自己走著去�����,導(dǎo)致在路上早產(chǎn)的�����、小產(chǎn)的特別多�����。

長大后�����,我也成了一名醫(yī)生,父親“一切為病人著想”的精神始終激勵(lì)著我在臨床工作中做一名好醫(yī)生�����。退休后���,我先后訪問在延安工作和生活過的老前輩300多人����,征集到2000多個(gè)“延安娃”的信息��,收集老照片千余張����,留下了許多難忘的回憶,撰寫了《親歷延安歲月:延安中央醫(yī)院的往事》一書�。

我今年整整80歲了,隨著時(shí)代的變化���,越來越感到延安精神的可貴����,也更深刻地理解了父輩的信仰和追求。中央醫(yī)院的故事���、延安的故事都不應(yīng)該被忘記����,我們的父輩付出畢生精力去奮斗��、犧牲的事業(yè)�����,在今天依然值得一代代中國人傳承和發(fā)揚(yáng)���。(金星 口述 本刊記者 尹潔 采訪整理)