再?zèng)]有比在人性喪失時(shí)代拾起人性碎片更能撼動(dòng)人心了����。

1929年,德國(guó)首都柏林沉浸在全球“繁盛的20年代”氛圍中��,26歲的埃里希·奧賽爾在這里如饑似渴地吸收著文化的養(yǎng)分�����。兩年后����,兒子克里斯蒂安出生,一家三口過(guò)著節(jié)儉而快樂(lè)的日子��。沒(méi)人知道���,此時(shí)納粹的陰云已悄然升起�����。

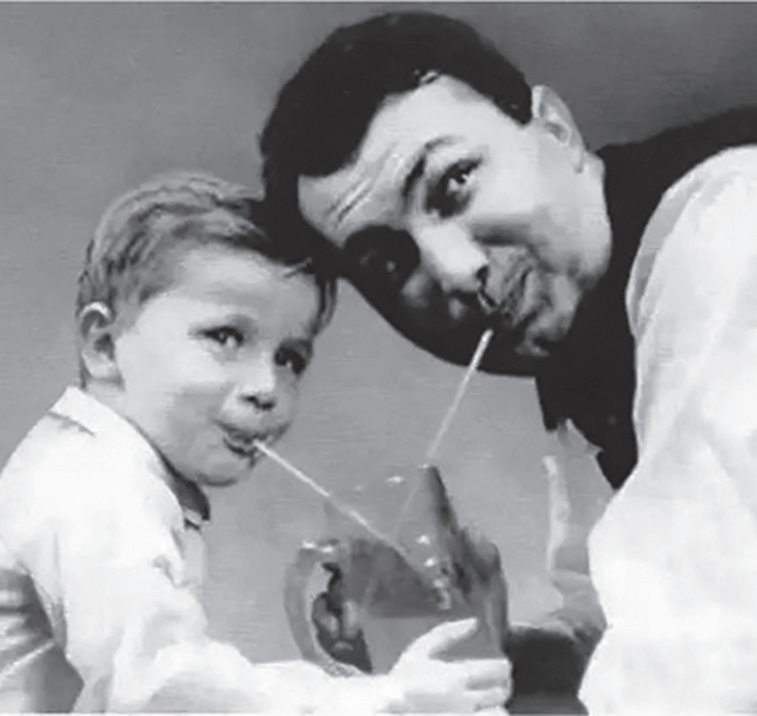

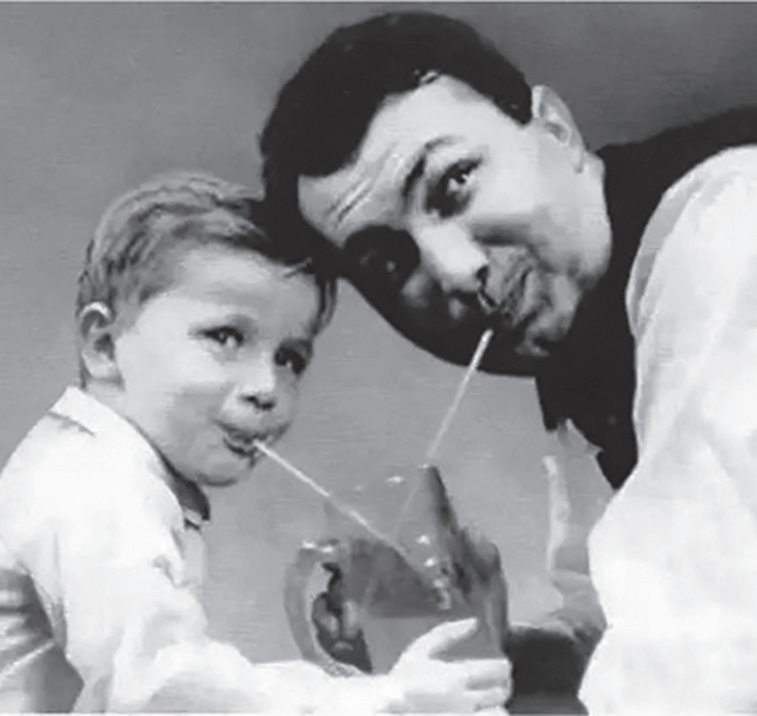

卜勞恩與兒子�����。

卜勞恩與兒子�����。 1933年���,納粹上臺(tái)�,開(kāi)始法西斯文化控制�,迫害文化名流,焚毀“禁書(shū)”�����。奧賽爾被認(rèn)定為“從事宣傳馬克思主義危險(xiǎn)政治活動(dòng)”的漫畫(huà)家����,丟了工作。

他的生活陷入艱難境地�,直至一年后的春天,權(quán)威畫(huà)報(bào)《柏林畫(huà)報(bào)》拋來(lái)了橄欖枝���。奧賽爾開(kāi)始使用筆名“卜勞恩”創(chuàng)作《父與子》的連載�����,每周發(fā)表一個(gè)故事���,將自己對(duì)兒子的愛(ài)投射進(jìn)漫畫(huà)。

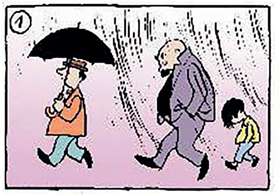

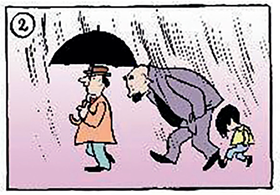

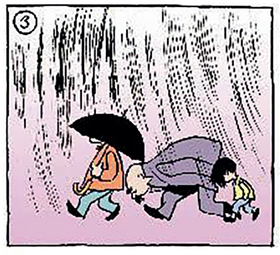

原版《父與子》是黑白漫畫(huà)����,人物幾乎沒(méi)有對(duì)話(huà),僅以動(dòng)作�、表情和場(chǎng)景表現(xiàn)故事。但就是這么一本黑白無(wú)聲的漫畫(huà)����,俘獲了納粹統(tǒng)治下普通德國(guó)民眾的心靈。

“父親”是一個(gè)大腹便便的中年男子����,年紀(jì)不大就已謝頂,留著遮住嘴巴的一字胡�。“兒子”是個(gè)正上小學(xué)的孩子,人小鬼大��、聰明頑皮���。他們是彼此的好伙伴��,兒子闖禍搗亂時(shí)�,父親的大手便落在兒子屁股上;可當(dāng)兒子遭受欺負(fù)��,溫柔軟弱的父親又會(huì)變成不畏強(qiáng)權(quán)的斗士�。父與子時(shí)而追逐打鬧、笑話(huà)頻出���;時(shí)而聰明樂(lè)觀(guān)��、點(diǎn)子多多�����;時(shí)而助人為樂(lè)�����、抱打不平���。

這些有趣的小短劇一直秉持著善良簡(jiǎn)單的基調(diào),父子情深貫穿全篇��。一次,兒子踢球砸壞了窗玻璃�,父親追著罵兒子,兒子跑出家門(mén)�����,父親焦急地外出尋找����,無(wú)功而返�。等回到家門(mén)口,正好一個(gè)球從家里飛出���,打壞了另一扇窗子�,還砸在了父親臉上���。兒子走出來(lái)���,以為自己要挨頓揍,可這一次���,父親一把將兒子摟在懷里���。

納粹統(tǒng)治下的德國(guó)萬(wàn)馬齊喑���,《父與子》的問(wèn)世無(wú)異于陰郁世界的一抹彩虹,連載期間��,讀者來(lái)信雪片一樣地飛來(lái)�����,不僅在德國(guó)反響巨大���,影響力還遠(yuǎn)播海外�,在當(dāng)時(shí)的中國(guó)讀書(shū)界也風(fēng)靡一時(shí)�����,豐子愷�、魯迅等人都對(duì)其贊賞有加。

那些年里����,卜勞恩的政治諷刺作品一次次地激怒納粹,幸由畫(huà)報(bào)社的管理層和同事開(kāi)脫保護(hù)����,才得以逃過(guò)牢獄之災(zāi)����。但納粹并未放棄對(duì)他的迫害���。1944年3月�����,卜勞恩因“反國(guó)家言論罪”被捕入獄。獄中�,他就像漫畫(huà)中的“父親”一樣,不畏強(qiáng)權(quán)�,將朋友的罪名全攬到自己身上。

4月5日�����,卜勞恩在開(kāi)庭前夕于獄中自殺�����。在致妻子的絕筆信中����,他寫(xiě)道:“我為德國(guó)而畫(huà)畫(huà)���。”這句話(huà)被他劃掉了,最后�,他寫(xiě)下:“帶著幸福的微笑,我去了��。”

自1951年上海文化生活出版社第一次以畫(huà)冊(cè)形式出版《無(wú)字連環(huán)漫畫(huà)父與子》����,到譯林出版社推出珍藏版《父與子全集》(彩色版),《父與子》已陪伴中國(guó)讀者70年��,溫暖撫慰了一代又一代的孩子與父親���。

《父與子全集》(彩色版)��。

《父與子全集》(彩色版)��。 《父與子》的最后一篇里����,父與子坐在路邊苦思良久�����,最終決定離開(kāi)。他們?cè)阶咴礁?��,最后�,父親化作夜空里微笑的月亮����,兒子化作月亮旁的小星星。

2001年����,克里斯蒂安去世,和父親卜勞恩葬在了一起�����,就如同漫畫(huà)的結(jié)尾���,再也沒(méi)有什么能讓他們分離。(劉瀟)