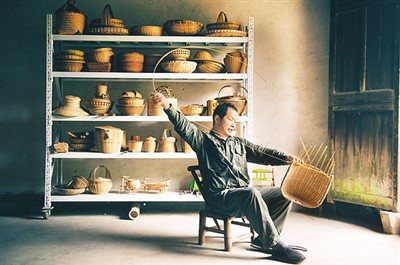

潘云峰正在制作竹編�。新華社記者 江漢 攝

先用柴刀砍去竹節(jié)突起��,順著劈開的豁口�����,唰唰幾聲,數米長的毛竹被一破兩半����。用柴刀繼續(xù)分割,原本整段的竹子便分成了數片�。再用特制工具刮去表面青皮,轉眼間����,碗口粗的毛竹就變成了一把纖細卻堅韌的竹篾。攥在手里一抖��,竹篾蕩出海浪般的波紋��,讓人嘖嘖稱奇�����。

這是抖音博主潘云峰短視頻《破竹》中的場景����。如今���,這則短視頻在該平臺上點贊量已高達219萬����。有網友將他的視頻轉發(fā)到TikTok等海外平臺后,更收獲了上千萬播放量���。評論區(qū)���,有人贊嘆竹編手藝“行云流水”“勢如破竹”;有人感慨竹編師傅“手上滿是老繭”�;有人說視頻讓自己想起了兒時生活,勾起了遙遠的鄉(xiāng)愁��;還有不少外國網友贊美竹編師傅“用最簡單的東西制作出了最神奇的工藝品”……這位衣著樸素的“竹編大叔”�����,緣何能火爆抖音�?事情還要從30多年前說起。

潘云峰出生在浙江省杭州市臨安區(qū)的橫嶺村���,1984年�,14歲的他開始跟著舅舅學習竹編�����,又先后跟隨其他兩位師父學藝,4年后終于出師�����。然而��,隨著日用品品類的日益豐富�,竹編的市場越來越小。上世紀90年代中期�����,潘云峰無奈轉行�����,放棄自幼苦學的手藝�����,選擇外出打工謀生���。

在四處漂泊的日子里�����,潘云峰當過油井井長,做過飯店員工��,還干過電焊維修……令他心有不甘的是��,自己的一身手藝沒有了用武之地����,只能做些出力的簡單活計。

2019年�����,孩子上了大學���,潘云峰也決定回老家臨安����。一次偶然的機會����,他在短視頻平臺上看到了一位做竹編的同行�,這點燃了他重拾竹編手藝的熱情��。

潘云峰說:“一開始我也不太懂���,只是看到同行的‘關注’人數短短幾個月就漲到了一萬�。心里覺得自己的手藝也不比別人差�����,何不也拍一些��?”就這樣����,潘云峰注冊了自己的抖音賬號,開始了直播生涯�。

由于是從零開始,潘云峰最開始上傳的視頻總是一小段一小段的��,鏡頭和配樂也十分混亂���,網友評論說“看不懂”���。在熱心網友建議下���,他不斷鉆研,學習短視頻制作�����,逐漸形成了自己的風格����。

潘云峰說:“竹編的制作過程耗時長��,拍攝起來不能一鏡到底��,否則網友看起來會覺得枯燥���。我的視頻時長短�、節(jié)奏快���,主要是通過調整鏡頭速度形成節(jié)奏感���,以保證完播率和播放量。”視頻雖短��,可構思和拍攝的過程卻和做竹編一樣匠心獨運。“我會提前想好要展示什么動作�����,選擇什么拍攝角度�����。拍攝時也盡量配合鏡頭����,沒做好的動作會反復拍。”潘云峰告訴記者�����,一期視頻大概要拍兩三天�����,錄下六七十個素材��,然后再花一天時間剪輯�,根據流暢度進行微調和配樂。

為了讓自己的短視頻作品精益求精����,潘云峰將山上的老屋辟為錄制視頻的專用場地����,精心設計每一個鏡頭�,仔細調整每一段視頻的速度……漸漸地,潘云峰找到了自己的“定位”���,也收獲了關注���。如今�,他的抖音賬號“創(chuàng)手藝”已擁有515萬粉絲。

從制作傳統(tǒng)的竹傘��、鍋刷���,到富有新意的竹編嬰兒床�����、手機架����、小茶幾,潘云峰的視頻越來越受歡迎�,他和師兄合作的竹編直播帶貨生意也越來越紅火。這不僅提高了潘云峰個人的收入����,還為身邊同行拓寬了竹編工藝品銷路。但在他看來���,自己手藝人的身份永遠不會變����。

2008年���,竹編被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄����。潘云峰表示�����,與老師傅們相比���,自己的手藝“很普通”�,不過是“在外行面前看起來很厲害而已”,在內行面前只能算是“花拳繡腿”�����。他認為�,自己距離真正的“大師”還有很長的路要走。

盡管在國內外短視頻平臺上都有著為數眾多的粉絲����,但對潘云峰來說,他更看重如何通過改良與創(chuàng)新����,讓竹編這門老手藝在當代煥發(fā)新生機。潘云峰發(fā)現自己的粉絲喜歡看有創(chuàng)意的東西����,他就有意識地去研究����、學習新物件的造型設計,還會參考木頭�����、金屬等其他材質手工藝品的特點,用竹編進行模仿與再創(chuàng)作�����,設計出一件件兼具創(chuàng)意與實用性的工藝品�。

“對現代人來說,竹編手藝在成本和實用性上已經‘過時’了���,很多老手藝隨著老師傅們的去世也漸漸失傳���,如今購買竹編家具的很多人其實是買個情懷。”潘云峰毫不諱言工業(yè)時代傳統(tǒng)竹編手藝的困境與局限����。但他對未來有著美好的期待:“老手藝也能有創(chuàng)新,如今��,在短視頻平臺上����,越來越多人開始喜歡上竹編,讓竹編工藝品走入自己的生活����。”在潘云峰看來����,與其墨守成規(guī)�����,不如主動出擊去創(chuàng)新����,讓老手藝與現代審美情趣相結合。他相信�,只要還有人喜愛,竹編這門老手藝就不會消亡�����。